企業には従業員に健康診断を受けさせる義務があり、対象者や検査項目、結果の管理方法まで法律で細かく定められています。

とはいえ「うちの会社はどこまで対応すればいいのだろう」「費用は会社が全額負担なの?」と不安に感じる経営者・担当者の方も多いでしょう。

そこで本記事では、企業に求められる健康診断の義務や対象者から必要な実務対応まで解説します。

自社の健康診断の対応に迷っている方、法的リスクを避けて適切に運用したい方はぜひご覧ください。

企業における健康診断の義務

企業が従業員の健康診断を実施するのは、努力義務ではなく法律に基づく明確な義務です。

会社が健康情報等を取り扱う主な目的は、労働者本人の健康確保措置の実施や事業主が負う民事上の安全配慮義務のため、と言われています。

定期健康診断を実施しない等の違反については、 50万円以下の罰金とする刑罰の定めがあります。

労働者にも健康診断の受診義務が課されています。

法的根拠や対象者の範囲について詳しく見ていきましょう。

従業員への健康診断は労働安全衛生法で定められている

企業が従業員に健康診断を受けさせる義務は、労働安全衛生法によって定められています。

労働者の健康状態を把握し、必要な措置を講じることは企業の責任であり、怠れば労働基準監督署からの是正勧告や罰則の対象となる可能性があります。

健康診断は「福利厚生」ではなく、「企業の安全配慮義務を果たすため」に必要な施策です。

対象となる従業員の範囲(正社員・パート・アルバイト・派遣)

健康診断の対象は正社員に限らず、一定の要件を満たすパートやアルバイト、派遣労働者も含まれます。

雇用形態にかかわらず、所定労働時間や勤務日数が正社員の概ね4分の3以上であれば、健康診断を受けさせる必要があります。

派遣社員については派遣元の会社に実施義務があるなど、責任の所在にも注意が必要です。

対象者を正しく把握し、漏れなく全員が健康診断を受けられる環境を整えましょう。

企業が実施すべき健康診断の種類と頻度

| 健康診断の種類 | 対象者 | 実施頻度 | 主な目的 |

| 雇入時健康診断 | 常時使用する労働者 | 入社時(採用時) | 就業前に健康状態を確認するため。 |

| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 (次項の特定業務従事者を除く) | 年1回 | 労働者の健康状態を継続的に把握し、疾病の早期発見・予防につなげるため。 |

| 特定業務従事者向け健康診断 | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に掲げる業務に常時従事する労働者 | 配置時および6ヶ月ごとに1回 | 特殊な業務による健康被害を未然に防ぐため。 |

| 海外派遣労働者健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 | 海外勤務に適した健康状態の確認や帰国後も健康であるか確認するため。 |

| 給食従業員健康診断(検便) | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 | 食中毒の原因菌や寄生虫の保有等を調べ、食品を介した感染を防止するため。 |

※1:労働安全衛生規則第13条第1項第2号

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

引用:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット

雇入時健診は、採用の可否を判断するためではなく、従業員の健康状態を把握し、適切な部署や業務に配属するために実施します。

結果を理由に不利益な扱いをすることは差別にあたる可能性があるため、注意が必要です。

定期健診は原則として年1回の実施とされていますが、深夜勤務や交替勤務など健康リスクが高い業務に従事する場合は6ヶ月ごとに行う必要があります。

対象者の区分を誤ると法令違反となってしまうため注意しましょう。

特定業務健診は、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に該当する従業員に対して実施する必要があります。(※1に該当業務が記載)

配置時に加えて6ヶ月ごとの受診が義務付けられていますが、これは特殊な業務による健康被害を未然に防ぐためです。

海外派遣労働者健診は、長期の海外勤務で想定される感染症や生活環境の変化に対応するために設けられています。

派遣前と帰国時の両方で健診を行うことで、赴任中や帰国後の健康状態に問題がないか確認できます。

また、給食従業員健診は、社員食堂や給食センターなどで働く従業員に実施が義務付けられています。

食中毒の予防を目的としており、特に大規模な施設では自治体や保健所の指導に基づき、厳格に管理しながら実施しなければなりません。

健康診断の検査項目

企業が義務付けられている健康診断では、法律で定められた検査項目があります。

基本的な11項目はすべての常用労働者に義務付けられており、年齢や業務内容によって一部の項目が省略されたり、追加されたりする場合もあります。

ここでは、法定の検査項目と年齢区分による違いについて見ていきましょう。

雇入時健康診断の法定項目一覧

労働安全衛生規則で定められている雇入時健診・定期健診の法定項目は以下の11項目です。

- 既往歴・業務歴の調査

- 自覚症状・他覚症状の有無

- 身長・体重・腹囲・視力・聴力の測定

- 胸部エックス線検査

- 血圧測定

- 貧血検査(血色素量・赤血球数)

- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)

- 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライド)

- 血糖検査

- 尿検査(糖・蛋白の有無)

- 心電図検査

これらはすべての常用労働者に対して実施する必要があり、企業が実施しなかった場合は法律違反となります。

健康状態を総合的に確認し、疾病の早期発見・予防につなげるために必須の項目です。

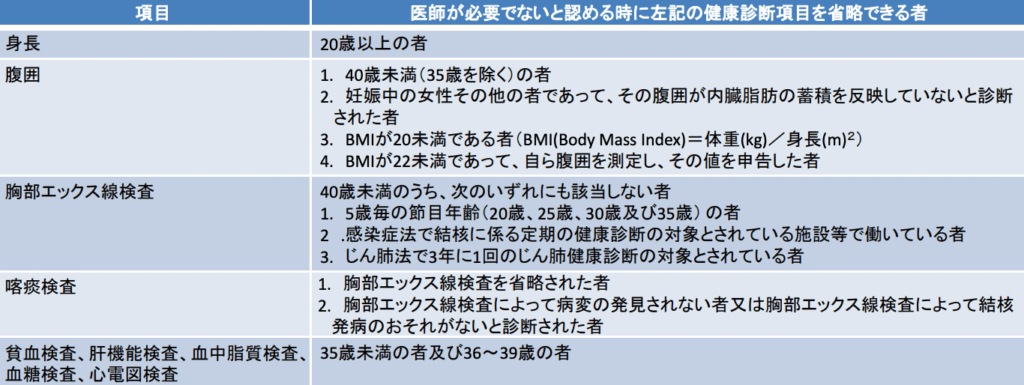

年齢ごとに異なる省略項目

定期健康診断も雇入時健康診断と同じく法定11項目が設定されていますが、一部の項目について医師が必要でないと認めるときは省略できます。

該当の診断項目と条件は下記のとおりです。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット

このように、年齢によって、胸部エックス線検査や心電図検査などが省略されるケースがあります。

企業が負担する費用と従業員負担の扱い

企業が実施する健康診断は、労働安全衛生法で「事業者の義務」として定められています。

そのため、法定の健康診断の費用は事業主負担が原則です。

通達(昭和47年9月18日基発第602号)において、「健康診断の費用については、法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者がこれを負担すべきものである」との解釈が示されています。

ただし、法定外のオプション検査や人間ドックを希望する場合は、その部分について従業員が自己負担するケースも認められています。

例えば胃カメラや腫瘍マーカー検査などは任意追加となるため、企業が負担する義務はありません。

また、再検査については状況により扱いが異なります。

医師の所見に基づき必要と判断された精密検査や再診は、労災の予防や業務適正を確認する意味合いがあるため、企業が費用を負担することが望ましいとされています。

一方で、従業員本人の希望による追加検査は自己負担となるのが一般的です。

全国健康保険協会(協会けんぽ)では健診費用の助成を行っている場合があるため、特に中小企業ではこうした制度を活用することで費用負担を軽減できるでしょう。

自社の健康保険制度や助成制度を確認しておくことが大切です。

健康診断後に企業が行うべき対応

健康診断は受けさせて終わりではなく、結果を踏まえて適切に対応することまでが企業の義務です。

具体的には、診断結果の従業員への通知や保存の他に、労働基準監督署への「定期健康診断結果報告書」の提出(規模50人以上の事業場)など、実務上の対応が求められます。

ここでは健康診断後に会社が取るべき具体的な対応について解説します。

結果通知と医師の意見聴取・就業上の措置

企業は、健診機関から結果が届いたら、速やかに従業員へ通知する必要があります。

また、診断結果に異常所見があった場合は医師の意見を聴取し、産業医と連携しながら配置転換や労働時間の短縮など、必要な就業上の措置を講じなければなりません。

異常の所見を知りながら放置すれば、安全配慮義務違反となり、法的リスクを負うことになります。

健康診断結果の保存|期間と管理方法

健康診断結果は5年間の保存義務があります。

保存方法は紙媒体でも電子データでも問題ありませんが、個人情報保護の観点から厳格な管理体制が必要です。

また、原則として5年という期間が設定されているものの、できる限り長期間保存し、参照できるような状態が望ましいともされています。

じん肺健康診断は7年、石綿健康診断は40年間の保存義務があり、5年を超える保存期間のものもありますので、適切な期間で保存する必要があります。

従業員の再検査や保健指導への対応

異常の所見ありと判定された従業員には、再検査や保健指導を受けさせることが望ましいです。

2次検査(再検査)は、企業の義務とされている一次検査とは異なり、義務ではありません。

そのため、必ずしも会社が費用を負担する必要はありません。

しかし、問題を放置すると健康悪化や労災リスクにつながる可能性があり、そうなった場合には安全配慮義務違反などの責任を追求される場合もあります。

異常の所見ありと判定された従業員には、再検査や産業医による保健指導の受診を進めつつ費用も負担することで、再受診率が高められるため、将来的なリスクを軽減できるでしょう。

労働基準監督署への提出(従業員50人以上)・罰則リスク

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断や特定業務従事者健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長に提出・報告する義務があります。

提出期限は定められておらず「遅滞なく」報告する必要があります。

また、2025年1月1日より、定期健康診断結果報告書については電子申請でおこなうよう義務化されました。

参考:東京労働局「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(令和7年1月1日~)」

電子申請がおこなえる体制が整っていない場合等は、直接管轄の労働基準監督署に連絡をしてみてください。

実務上の課題と企業の対応

健康診断の実施に際して、実務上の課題が発生する可能性があります。

例えば、従業員が受診を拒否するケースや受診率が上がらない状況、予約管理などの負担が大きいといった課題です。

こうした課題を放置すると、法令違反のリスクだけでなく従業員の健康悪化や企業イメージの低下にもつながるため、よくある課題と対応策を整理しておきましょう。

従業員が健康診断を拒否した場合の対応

従業員が「忙しい」「必要性を感じない」などの理由で受診を拒否することがあります。

しかし健康診断は労働安全衛生法で義務付けられているため、会社が受診を命じることができます。

まずは受診の必要性を丁寧に説明し、自発的に受診するよう促すことから始めましょう。

それでも繰り返し拒否が続く場合には、就業規則に基づく対応や懲戒処分の可能性も検討する必要があります。

受診率向上のための案内・社内ルール整備

健康診断の受診率を高めるためには、会社として分かりやすい案内を行い、受診日程を従業員が調整しやすいように配慮することが大切です。

社内規程や就業規則で受診義務を明文化し、毎年のスケジュールを周知しておくと、未受診者の減少が期待できます。

健康経営の観点からも、受診率の高さは企業の評価につながるため、すべてを従業員に委ねることなく、受けやすい環境を整備しましょう。

代行業者の活用や予約管理システムによる効率化

従業員数が多い企業では、健診機関との調整や受診予約の取りまとめといった事務負担が大きくなります。

その場合は、健康診断代行業者を活用したり、オンラインでの予約管理システムを導入したりすることで効率化が可能です。

未受診者や再検査者へのフォローを行ってくれるサービスもあるため、産業医や社労士などと相談しながら利用を検討するとよいでしょう。

まとめ

企業が従業員に健康診断を受けさせることは、労働安全衛生法で義務付けられています。

対象者の範囲や検査項目・費用負担・実施後の対応までを正しく理解し、適切に運用することが欠かせません。

特に、結果の通知・保存や医師の意見聴取、規模要件に該当した場合の、定期健康診断結果報告書の労働基準監督署への報告は、怠れば法令違反や罰則につながる可能性があります。

健康診断の実施は、従業員の健康の確保を図るとともに、企業の安全配慮義務の履行です。

労災事故の防止にもつながる重要な取り組みとなります。

自社の安全衛生の体制に不安がある場合や運用に迷う場合は、ぜひ飯田橋事務所にご相談ください。